近年、企業経営や投資判断、さらには消費者の意識においても「サステナビリティ」への関心が高まっています。企業にはサステナビリティに関する情報を、誰にでもわかりやすく「伝わる」表現で発信することが求められ、“専用ページ”や“特設サイト”を立ち上げる動きも増えてきました。

このコラムでは、効果的なサステナビリティサイト・ページを構築するために押さえておきたい

最新トレンド、デザインの工夫、事例紹介、実践のポイントなどを詳しくご紹介します!

目次

サステナビリティサイトとは?

「サステナビリティ(Sustainability)」とは、日本語で「持続可能性」と訳され、自然環境・経済・健康など、私たちの暮らしに関わる多様な領域で持続的な発展を目指す考え方です。

この理念は企業経営とも深く結びついており、事業活動の中でどのように実践し、社会へ発信していくかが問われています。

そして、その姿勢を示す場として重要なのが、サステナビリティサイトやページです。

サステナビリティサイト/ページは、単なる情報公開にとどまらず、投資家・消費者・求職者・地域社会といった幅広いステークホルダーに向けて、自社が「どのような未来を描いているのか」をわかりやすく伝える発信拠点です。

企業にとっては、社会や環境と共に成長し、持続的に価値を提供し続ける姿勢を可視化する、

いわば「戦略的な発信の場」として、今や欠かせない存在となっています。

関連コラム:IR・サステナビリティ情報とは?開示が必要な理由、目的やメリットを解説

サステナビリティ情報の発信の重要性

たとえば、紙や木材を生産するためには、森林資源である樹木の伐採が必要です。

企業にとっては、一度に多くの木を伐採して大量生産する方がコストを抑えられ、価格競争力のある商品を提供できるという短期的なメリットがあります。

しかし、こうした活動を無計画に続けていくと、森林資源はやがて枯渇し、「森林破壊」という大きな社会課題につながります。 その結果、原材料の調達が困難になったり、製品価格の高騰、供給停止といったリスクが生じる恐れもあります。

このように、短期的な利益と長期的なリスクを天秤にかけたとき、「持続可能性」を意識した経営や発信こそが、結果的に企業・顧客双方にとってメリットをもたらすのです。

サステナビリティとは、“今”の利益と“未来”の持続可能性を両立させるための重要な視点です。

すなわち、企業と消費者が、ともによりよい未来を築いていくために欠かせない情報であり、その姿勢や取り組みをWebサイトや専用ページを通じて「正しく、わかりやすく伝えること」こそが、サステナビリティ情報発信の意義です。

企業にとっては、社会的責任を果たすと同時に信頼を築くうえで欠かせない取り組みであり、持続的な成長を支える経営戦略の一つといえます。

企業のサステナビリティサイトに求められる役割

サステナビリティへの社会的関心が高まるなか、企業の情報発信には新たな役割が求められています。

前項でもお伝えしたように、もはや投資家向けに専門的な情報を報告するだけでは十分とは言えません。

近年の就職活動では、給与や待遇に加え、企業の価値観や社会的姿勢に共感できるかどうかが、企業選びの大きな基準となっています。

「社会的責任への取り組み」を重視する求職者は年々増加しており、サステナビリティへの姿勢が採用競争力やブランドイメージに直結する時代になっているのです。

こうした背景から、企業のサステナビリティサイト/ページには、単なる情報公開にとどまらず、企業価値を高める戦略的なコミュニケーションの場としての役割が期待されています。

つまり、企業が「誰に向けて、どのような視点・手法で」サステナビリティを発信していくかが、これまで以上に重要になっているのです。

サステナビリティサイトにおける動向

企業の情報発信の重要性が高まるなかで、サステナビリティサイトの構成や設計にも変化が見られるようになりました。 情報発信の対象が従来の投資家中心から、生活者や求職者へと広がっている今、それぞれのステークホルダーに適した情報設計が求められています。 ここでは、投資家向けと一般消費者向け、それぞれのWebサイトにおける情報発信スタイルの違いや特徴を紹介します。

投資家向けサイトの特徴

投資家は、自身の投資判断に必要な情報を、効率よく収集したいと考えています。 業界知識を持つ層だからこそ、「知りたい情報にすばやくアクセスできること」が重視されます。そのため、内容の網羅性と、情報構造のわかりやすさが鍵を握ります。

【具体的な施策事例】

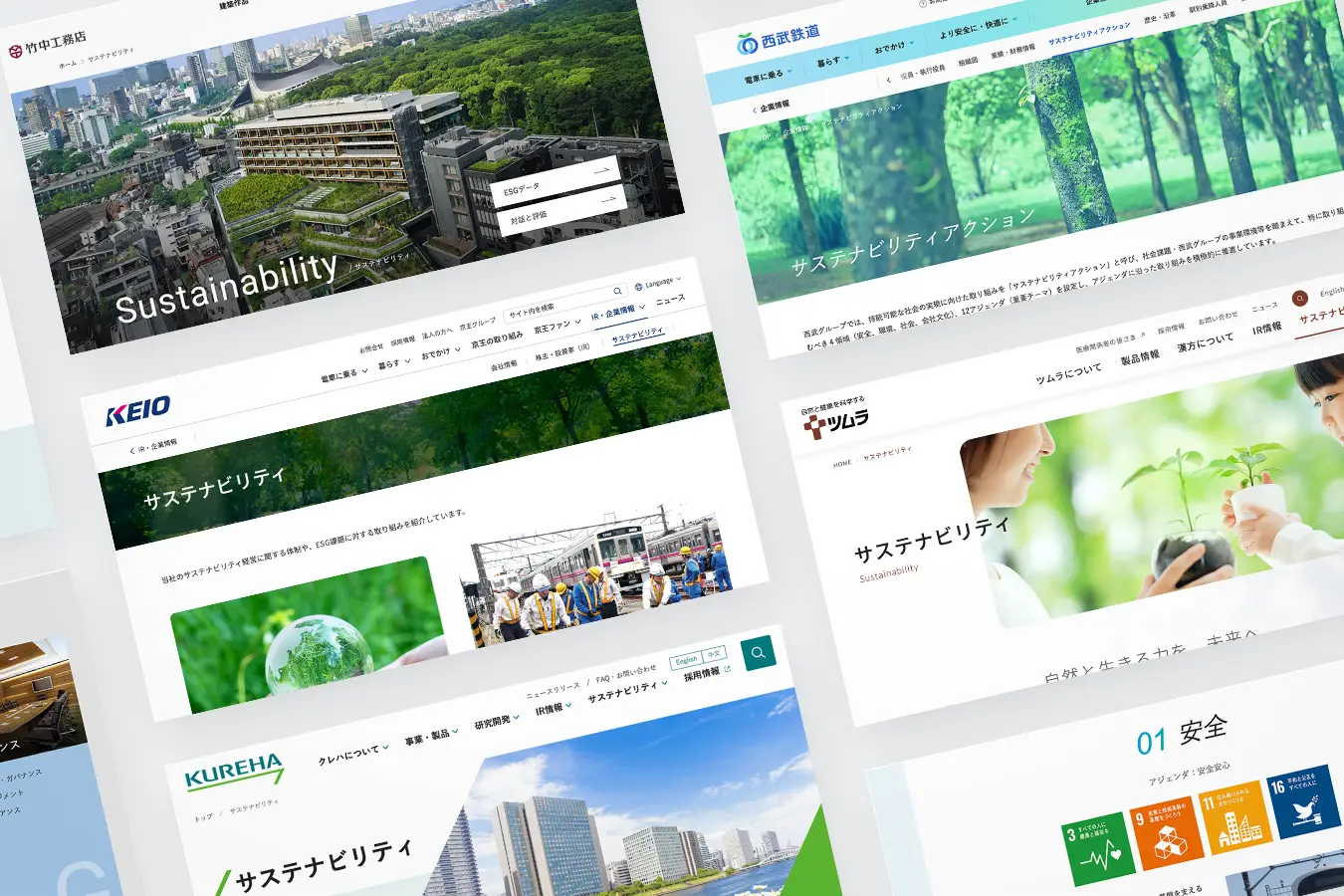

株式会社ツムラ サスティナビリティページ (当社の実績)

- 決算短信等の財務データ以外の非財務データを掲載し、現状の取り組みや成果を分かりやすく伝えている

- ESG軸での発信やデータ集をピックアップ情報として整理し、シンプルで情報が探しやすい構成となっている

株式会社デンソー サスティナビリティページ

- 「株主・投資家とともに」と題した投資家向けページを設け、ステークホルダーへの姿勢を示している

これらの企業はいずれも、サステナビリティサイトランキング(ESGサイトランキング)で高評価を獲得しており、“投資家目線”に基づいた信頼性の高いサイトを実現しています。 ランキング指標に沿って設計することで、投資家が慣れ親しんだ構成の中で、必要な情報へスムーズにアクセスできるようになります。

当社が手がけたお客様のサイトも毎年数多く上位入賞しており、その経験を通じて投資家向けサイトに特化した設計ノウハウを蓄積しています。

関連サービス:サステナビリティサイト制作サービス

一般消費者向けサイトの特徴

一方、一般消費者は投資家のように明確な目的を持って情報収集するわけではありません。そのため、内容の正確性だけでなく、「共感できるか」「わかりやすいか」が重要になります。 特に、環境問題や社会課題に詳しくないユーザーでも直感的に理解できるよう、 ストーリーテリングやビジュアル、アニメーションなどを活用した“親しみやすい表現”が求められます。

【具体的な施策事例】

セブン-イレブン・ジャパン サスティナビリティページ

- ストーリーテリングを取り入れ、取り組みの姿勢を自然に訴求している

日清食品株式会社 サスティナビリティページ

- 「SUSTAINABILITY ACTION」と題したコンテンツを設け、ポップなデザインで表現している

- アニメーションやイラストを活用し、ユーザーの共感を喚起している

これらのサイトは、「伝える」ことに加えて、「伝わる」ことに重きを置いた構成で、 企業のサステナビリティに対する想いを印象深く届けています。

サステナビリティサイトのトレンド

企業のサステナビリティ情報発信が進化している背景には、"サステナビリティの捉え方"の変化があります。

かつて、サステナビリティは主に投資家を対象とした「ESG(環境・社会・ガバナンス)」の文脈で語られ、中長期的な企業価値を見極めるための“判断材料”として扱われてきました。 そのため、情報開示の正確性や網羅性が重視されていたのです。

しかし2015年のSDGs(持続可能な開発目標)採択を契機に、その関心は投資家だけでなく、消費者や求職者といった「生活者層」にまで拡大しました。

たとえば消費者の間では、「環境に配慮した製品を選びたい」「社会に貢献する企業を応援したい」といった意識が高まり、 “グリーン製品”や“エシカル消費”※を意識して商品やサービスを選ぶ行動が、当たり前になりつつあります。

こうした流れを受けて、企業のサステナビリティに対する姿勢は、 「選ばれる企業」であるための判断基準となり、ブランド価値にも直結する重要な要素へと変化しています。

つまり、サステナビリティサイトのトレンドは、従来の「説明・報告」重視から、より多様なステークホルダーとの「共感形成」を重視するスタイルへと確実にシフトしているのです。

※ グリーン製品:環境負荷の少ない製品(例:電気自動車、生分解性プラスチック など)

エシカル消費:労働環境や環境保護などに配慮した商品・サービスの選択行動

サステナビリティサイトにおけるWebデザインのトレンド

消費者のサステナビリティへの関心の高まりに伴い、Webデザインにも新たな傾向が見られるようになってきました。

従来の「表や数値での情報提示」を中心とした構成から、より視覚的に“伝える”デザインへと進化しています。 たとえば、インフォグラフィックやグラフ、図解を活用して、取り組み内容や成果を直感的に伝える工夫が広がり、情報の階層構造や視線の流れを意識した設計によって、読み手の理解を妨げない配慮も強化されています。

また、コーポレートサイトとは異なるトーン&マナーを採用するケースも増えており、 グリーンやアースカラー、水色、ベージュといった自然や地球環境を連想させる配色を取り入れることで、企業の環境意識や価値観を視覚的に訴求する表現が多く見られます。

当社でも、こうしたデザインの潮流を踏まえ、「視覚的な伝わりやすさ」や「サステナビリティ特有のトンマナ」に配慮したデザインをご提案しています。

サステナビリティページの3つの型と活用事例

サステナビリティに関する情報発信は、特設サイトとして独立させるケースもあれば、サイト内の「1ページ」として展開されるケースもあります。

ここでは、特設・単独を問わず、“サステナビリティページ”という単位での見せ方・伝え方の傾向についてご紹介します。

サステナビリティページといっても、その表現方法は企業によってさまざまです。

特に近年では、大きく以下の3つのタイプに分類される傾向があります。

①共感型

企業の想いや取り組みの背景をストーリー仕立てで伝えることで、「この会社、いいな」と感じてもらいやすくなるタイプです。 社員の声や現場の写真、動画などを活用し、ユーザーとの距離感を縮め、親近感を持ってもらう工夫が施されています。

②呼びかけ型

社会課題や環境問題を紹介しながら、「あなたにもできること」を提案するスタイルです。 キャンペーンへの参加を促す仕掛けなどを通じて、ユーザーの共感や行動意欲を引き出します。

③企業の取り組み訴求型

企業のサステナビリティ活動を、数値や具体的な事例をもとにわかりやすく伝えるスタイルです。 報告書や評価データをグラフィックで示すなど、視認性や信頼性の高い情報設計が特徴です。

✓ 共感型の事例

企業の想いや挑戦がストーリーとして語られることで、ユーザーの心を動かすことができるのが共感型の魅力です。

・ストーリー型コンテンツ

たとえば、「なぜこのプロジェクトに挑戦したのか」「この商品はどうサステナビリティに貢献しているのか」といった背景を、 ストーリーテリングの手法で丁寧に伝えることで、読み手を引き込む力が高まります。

現場で奮闘する社員のリアルな声、プロジェクトの裏側などを、写真や動画、時系列の流れを交えて紹介することで、 ユーザー自身が物語の一部のように感じ、深い共感を得られる設計が可能です。 印象的なキャッチコピーや、想いを語りかけるような文体も効果的です。 こうした表現を組み合わせることで、商品やサービスでは伝えきれない企業の「人間らしさ」や「信念」が自然と伝わります。

✓ 呼びかけ型の事例

「これ、今日からできるかも!」そんな気づきやポジティブなアクションを促すのが、呼びかけ型の特長です。

・暮らし提案型コンテンツ

「サステナビリティは特別なことではなく、日々の暮らしの中でできること」そんなメッセージを、具体的なヒントとともに伝える構成です。

たとえば、「朝の支度でできるエコ習慣」や「買い物で意識したいポイント」など、実践しやすいアイデアを チェックリストやカード形式で紹介し、気軽に取り入れられる工夫がされています。 マイボトルの活用、地元食材の選び方、環境配慮型の洗剤など、“自分ごと化”しやすい内容にすることで、前向きな行動へとつながるコンテンツになります。

・参加/共創型コンテンツ

ユーザーが「参加できる」「一緒に取り組める」と感じられる双方向型のコンテンツです。 投稿キャンペーン、体験レポート、ワークショップ申込などの仕組みを通じて、企業と生活者の距離が縮まります。 SNSとの連動・ハッシュタグ投稿を通じて企業の取り組みに参加できる構造を設けることで、 ユーザーが“主役”として関わることができ、さらにその投稿をWebサイト上でリアルタイムに表示するなど、 「自分も一部になっている」と感じられる仕掛けが効果的です。

✓ 企業の取り組み訴求型の事例

「この会社の成果すごいな!」そんな印象を与えるのが、企業の取り組み訴求型コンテンツの魅力です。

・データビジュアライゼーション型コンテンツ

“言葉”では伝わりにくいことを、“数字”や“ビジュアル”で可視化することで説得力が増します。 たとえば、CO₂排出量の削減率や再生可能エネルギーの導入率などを、 グラフやアイコンを使って「ひと目でわかる」かたちに整理した「数字で見るサステナビリティ」は代表的な手法です。

・スライド型コンテンツ

社内の改善プロセスを“ビフォーアフター”形式で紹介するスライド型コンテンツも、視覚的で理解しやすく、ユーザーの関心を引きやすい表現です。

年次の実績を1ページにまとめた「ESGレポート」も、信頼性を伝えるうえで効果的です。読み進めるうちに、「この企業の未来に期待したい」と思わせるような、ポジティブな印象を残す構成が重要です。

サステナビリティページの効果的な作り方

前項では、「共感型」「呼びかけ型」「企業の取り組み訴求型」の3つのタイプをご紹介しましたが、 もちろんこれはあくまで一例にすぎません。

ここからは効果的なサステナビリティページをどのように形にしていくのか、当社の制作フローを例にご紹介します。

制作フローの概要

制作の進行は、以下の 5つのステップ に沿って進めていきます。

1.調査・ヒアリング

まずは、企業のビジョン、事業内容、ステークホルダーの特徴、既存コンテンツの棚卸しを行います。

2.方向性の整理とページタイプの選定

調査結果をもとに、前述のページタイプをベースにしつつ、最適な構成・表現スタイルを選定します。必要に応じて複合型もご提案します。

3.構成・設計のすり合わせ

ワイヤーフレームや参考事例を用いながら、情報構造・トーン&マナー・コンテンツの見せ方を具体化していきます。

4.制作フェーズ

デザイン・ライティング・実装を進めながら、フィードバックを反映しブラッシュアップ。

5.最終確認・調整・公開

仕上がりをご確認いただき、必要な修正対応後、公開へと進みます。

実際の現場では、 「自社の取り組みはどのタイプに当てはまるのだろう?」 「複数の型を組み合わせた、もっと柔軟な見せ方はできないか?」 と悩まれるご担当者様も多くいらっしゃいます。そんなときこそ、私たちの出番です。

当社では、業種や企業規模、ブランドイメージ、発信対象となるステークホルダーなどを踏まえ、 より精緻なマッピングや丁寧なヒアリングを通じて、最適なサイトの方向性をご提案しています。

まとめ

本コラムでは、サステナビリティサイトを取り巻く最新の動向をはじめ、効果的なページタイプや構成のポイント、トレンドに沿ったデザイン手法までを幅広くご紹介しました。

「自社のサステナビリティ情報発信をもっと強化したい」 「これから本格的に、戦略として取り組みを伝えていきたい」

そうお考えのご担当者様にとって、本記事が新たな一歩のヒントとなれば幸いです。

当社のサスティナビリティページ制作サービス

確かな戦略と経験に基づき、貴社の信頼性と価値を伝えるサスティナビリティサイト・ページ制作をサポート!

関連サービス:サステナビリティサイト制作

当社は、投資家・消費者・求職者・顧客といった多様なステークホルダーに向けて、最適な情報発信を実現するサステナビリティサイトの構築実績を多数有しています。

ブランドイメージや事業フェーズを踏まえた“貴社らしい伝え方”を設計し、企業の想いを正しく、そして魅力的に届けるお手伝いをいたします。 「まだ方向性が定まっていない」「まずは話だけ聞いてみたい」といった段階でも構いません。

私たちが丁寧にサポートいたしますので、お気軽にお問合せください!

この記事の著者

マイクロウェーブクリエイティブ プロデュースグループ

クライアントのビジネス課題を解決するための提案経験を活かし、サイト制作に関する多岐にわたる情報を提供します。