ユーザー目線のWeb戦略を実現するうえで、効果的な手法にペルソナ設計というアプローチがあります。

Web担当者の方がご自身で作成される事もあると思いますが、

・ペルソナを作ることになったものの、何から考え始めればいいかわからない

・ ペルソナを作ったはいいが、いまいち効果があるのかわからない

というお悩みもあるのではないでしょうか?

この記事では、Webサイト制作におけるペルソナ設計の作り方や注意点について分かりやすくご説明します。

ペルソナシートのフォーマット(テンプレート)もご用意しておりますので、ぜひご活用ください。

ペルソナ設計とは?

ペルソナ(Persona)とは、製品やサービスを利用する主なユーザー像を、具体的に定義したものです。

Web制作におけるペルソナ設計では、Webサイトを訪れ、自社の製品やサービスと接点を持つであろうユーザーを、実在する人物に近いレベルで詳細に設定します。

「ターゲット」とは異なり、ペルソナでは年齢・性別・居住地などの基本的なプロフィールに加え、価値観や悩み、商品・サービスとの出会い方といった心理面や行動特性まで踏み込んで詳細な仮想人物像を作り込みます。

また、設定したペルソナをプロジェクト関係者と共有することで、顧客理解が深まり、施策の軸が定まりやすくなります。これが戦略やコンテンツの質の向上を促し、顧客体験の最適化にもつながります。

ペルソナシートとは

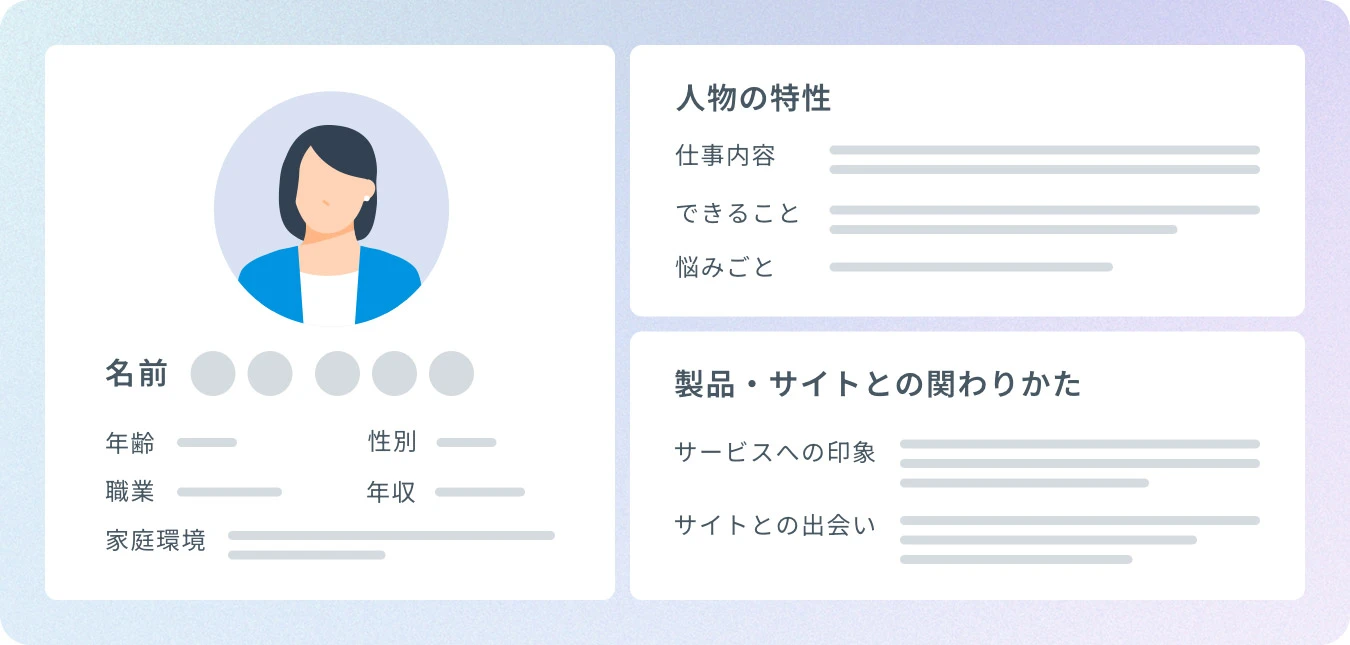

ペルソナシートは、設計したユーザー像に関する情報を整理・可視化したドキュメントです。

年齢・性別・職種・家族構成・居住地などの基本情報に加え、趣味・嗜好、価値観、ライフスタイル、サービスや製品との関わり方などをシートにまとめて記載することで、プロジェクト関係者間でユーザー像の共通認識を持ちやすくなります。

ペルソナとターゲットの違い

「ペルソナ」と混同されやすい用語に「ターゲット」がありますが、それぞれの意味には明確な違いがあります。

ターゲットが「集団的なユーザー属性」であるのに対し、ペルソナは「より具体的な人物像」である点が大きな違いです。

- ターゲット:Webサイトを利用するユーザーの属性や集団タイプ(例:40代女性・首都圏在住・子育て中など)

- ペルソナ:ターゲット層を代表する、具体的に描いた“人物像”(例:佐藤花子さん・45歳・東京都在住・共働き・休日は家族と公園に出かける など)

たとえば「首都圏に住む女性」は具体的な人物像までは定義していないので「ターゲット」で、「東京に住む共働き、2児の母 佐藤花子さん」はとても簡易ですが「ペルソナ」であるといえます。

実際のペルソナは、ターゲットを絞った上でたくさんの情報を付け加えてユーザーの具体的なイメージを作り上げるので、リアルなユーザー目線を持てる点が特徴です。もちろん「首都圏に住む女性」というターゲット属性だけでも戦略は考えられるので、プロジェクトの性質やスケジュールによって作成するアウトプットを決めることをおすすめします。

ペルソナ設計の効果

1. ユーザー像を詳細にイメージしやすくなる

「20代男性」のように年齢・性別によるユーザー定義は目にしたことがある方も多いと思います。しかし「20代男性」にもいろいろな人がいます。人によっては活発な人をイメージするかもしれませんし、人によっては消極的な人をイメージするかもしれません。

このように、曖昧なユーザー定義だけでは人によって解釈がバラけてしまい、戦略のヒントにならないことがあります。特に価値観や行動パターンが多様化する現代においては、「年齢」や「性別」のような人口統計学的な属性だけでユーザーの人物像を考えるのは難しいと言えるでしょう。

まるで実在の人物かのように詳細なペルソナを作ることで「20代男性」の中でもどのような人物をターゲットとしているのかが可視化され、より具体的なイメージが可能となります。

2. 具体的な施策を考えることができる

前述の通り「20代男性」にもいろいろな人がいるので、当然ながら「20代男性が好むデザインテイスト」「20代男性が喜ぶコンテンツ」も千差万別です。

「20代男性が好むデザイン」というあいまいなゴールだけを目標にプロジェクトを進めようとしても、選択肢が多すぎてなかなか軸が定まらないはずです。

ペルソナを用いると、「20代男性」の中でもどのような価値観・行動パターンを持つ人物かが明らかになるため、より高い解像度でデザインやコンテンツの施策を検討することができるようになります。

3. ユーザー像をプロジェクトメンバー間で共有できる

具体的な人物像をドキュメントにして残しておくことで、プロジェクトメンバー間で戦略を共有しやすくなるメリットもあります。

たとえばデザインレビューの際、レビューに同席しているメンバーだけで物事を判断するのではなく必ず

「このペルソナの人物だったらどう思うだろうか?」

を振り返るステップを挟むことで、そのレビューに「20代男性」がいなかったとしても、ターゲットとしているユーザーの目線をプロジェクトに持ち込むことができるようになります。

ペルソナの作成手順と活用のポイント

ペルソナ設計とその活用について、「調査」「作成」「運用」の3つのステップに分けて、押さえるべきポイントや作り方のコツをご紹介します。

1. 調査

まずは、ペルソナを作成するにあたってのリサーチを行います。

例えば、以下のような方法でユーザーについて調べます

インタビュー・アンケート

実際にユーザーの声を聞く手法です。

生の声を直接インプットできるという点で、もっとも確実な情報が得られるといえるでしょう。ただし数名だと意見が偏ってしまう可能性があるため、最低でも10名前後の声を集めるのが望ましいです。

アクセスログ解析・ユーザビリティテスト

サイト上での行動を調査する手法です。

インタビューで生の声を集めることは重要ですが「ユーザーが思っていることと実際の行動が食い違っている」ということもあります。そのため「どのリンクがどの程度クリックされているか」というデータも重要な判断材料になります。

問い合わせ状況の収集

サービスの刷新などであれば、日々の運用の中でユーザーから頂いている問い合わせの内容も大切なインプットです。

デスクトップリサーチ

これまで上げた手法はどれも事前準備や実施コストが必要になってくるため、どのプロジェクトでも実行できるわけではありません。その場合は、Webを活用した情報収集を行います。政府や調査会社が公開している統計データなどは信頼性の高い情報といえるでしょう。

SNSや口コミなどもリアルで鮮度の高い声という点で重要なインプットですが、その特性上「SNSでよくみられる意見が実際の多数派の意見である」というわけではない点には留意が必要です。

2. 作成

リサーチが完了したら、ペルソナを作成します。よくペルソナに盛り込まれるのは以下のような情報です

名前と写真

ペルソナで設定した人物の存在がリアルに感じられるよう、名前や写真を盛り込むことが多いです。

ただ、名前に関しては省略して「就活に意欲的な文系の学生」のようにそのユーザーの性質を名前がわりにすることもあります。

基本的なデータ

年齢や性別、職業、居住地、家族構成などの基本的なプロフィールです。身体的・認知的機能や、言語能力、ネットリテラシーなども記載される場合があります。

価値観

そのユーザーが対象の製品やサービスに対してどんな印象を持っているかを記述します。また他にもっと幅広く人生についての価値観や、他に好きなブランド・音楽・スポーツなどを記載することもあります。

行動

そのユーザーが対象の製品やサービスとどのように関わるかを記述します。また他にどのような日々を送っているのかを記載することもあります。

前述の通り、ユーザー理解において重要なのは「年齢」「性別」といったデータよりもむしろ「価値観」や「行動」のほうです。「20代男性」というだけではなく「それはどんな人物なのか」まで具体化できるようにしましょう。

価値観や行動についてどこまで具体化するかは難しいところですが、最低でも「デザイン対象の製品・サービスについてどう考えており、どう関わるか」は必ず記載するようにしましょう。

業務ツールについてのペルソナなのに「好きな音楽」と「休日の過ごし方」しか記載されていないと、後の工程で活用しづらくなります。

また、ペルソナは複数作ることが重要です。

最低でも3名程度用意することで、特定の1人のケースに偏りすぎることなく、バランスよく判断することができるようになります。

ペルソナシートの作り方

事前に収集した情報にビジュアル要素を加えて資料化する場合は、PowerPointやGoogleスライドなどのツールを活用すると、チーム内で共有しやすく、視覚的にもわかりやすいペルソナシートを作成できます。

作成に使える主なツール

用途に応じた代表的なツールと、それぞれの特徴を以下にまとめました。

PowerPoint / Googleスライド

プレゼン資料との連携がしやすく、ビジュアル的にもわかりやすい資料を手軽に作成できます。

Excel / Googleスプレッドシート

情報の構造化・整理に適しており、複数のペルソナを並列で管理したい場合にも便利です。

Notion

テンプレートが豊富で、リアルタイムでの共同編集が可能なため、チームでの情報整理やドキュメント管理に向いています。

Figma / Canva

ある程度の操作スキルが必要ですが、見た目にこだわった資料作成が可能です。外部共有資料として使う場合に適しています。

3. 活用

ペルソナを作成したら、実際に運用していきます。主に以下のような場面で運用できるはずです。

分析のフェーズ

ヒューリスティック評価のように現状サービスの課題を抽出する際、具体的なユーザー像が明らかになっていると精度が向上します。

戦略のフェーズ

カスタマージャーニーマップのように理想的な利用体験をマッピングしたり、コンセプト設計のようにサイトの指針を定めたりする際にも、ユーザー像を明確化することが重要になります。

設計・構築のフェーズ

UI設計やデザイン制作の際に、成果物をレビューするメンバーの1人として参加させることも可能です。

ペルソナ設計の注意点と解決法

ペルソナという手法は一時期流行したものの、リスクもたびたび指摘されており、決して万能のアプローチではありません。

ペルソナを効果的に活用するためには、リスクを踏まえたうえで慎重に運用することが重要です。

個人のバイアスの影響が強まるリスク

具体的な人物像を定義するぶん、製作者にとって都合のいい人物像を設定してしまったり、偏見や思い込みが混ざったりするリスクがあります。

ペルソナを決める側も人間なので、どうしても「20代男性はこういう人だろう」「60代女性はこういう人だろう」というようなイメージが判断に影響を与えてしまうことがあります。

こうした偏見や無意識下のバイアスを完全に無くすことはほぼ不可能であるといわれており、ある程度の影響が現れてしまうのは仕方のない部分はあります。しかしながらペルソナのようにそのイメージを細かく具体化したものを作ると、そのバイアスの影響が極端な形で現れてしまうことがあります。

個人のバイアスの影響を弱めるためには、以下のようなアプローチをとることが重要です。

徹底的なユーザーリサーチを行う

前述したユーザーリサーチを手厚く行うのが大事です。

可能な限り、プロジェクト関係者が「たぶん20代男性ってこうだろう」という想像だけで進めることは避けましょう。

複数人で作り上げる

複数の、できれば属性や立場が異なるメンバーで検討することが重要です。

ある1人のバイアスに方針が傾きすぎているようであれば、他の人がそれを修正するような健全な議論を行うことで、ペルソナという手法に潜むリスクを弱めることができます。

ペルソナが全てではないという認識を持つ

どこまで丁寧に作ったとしても、ペルソナは「いろんな人がいるユーザーの中から代表的な数名をピックアップした」ものにすぎません。

ペルソナに現れている人物像が全てではないという前提で、過剰な影響力を持たせないことも重要です。

プロジェクトのノイズになるリスク

具体的な情報を決めるすぎることで、本来プロジェクトに関わってくるべきではない情報も増えすぎてしまい、判断を迷わされてしまうリスクもあります。

たとえばBtoBのDXツールの刷新プロジェクトでペルソナを設定する際に「休日はカフェ巡りをするのが趣味」という情報を記載したとします。もちろん休日にカフェ巡りをするユーザーもいると思いますが、DXツールの刷新においてなにか判断を下すときに「カフェ巡り」という情報が影響を及ぼすことが本当に必要かどうかについては、慎重に考える必要があるでしょう。

ノイズになる情報を見極めるためには、以下のようなアプローチをとることが重要です。

複数のペルソナを用意する

ペルソナを複数用意すると、ある特徴がユーザー全体に関わる重要なことなのか、たまたま1人にそういった特性があったというだけなのかを俯瞰して考えることができるようになります。

個々の情報が必要以上の影響力を持たないようにしつつ、多角的に考えられるようにしましょう。

目的をはっきりさせる

そもそも、BtoBサービスのペルソナ設計なら休日の趣味の情報なんて考えなくてもよいかもしれません。

ネットを探すとペルソシートナのフォーマットがいろいろ見つかりますが、ペルソナの目的やデザイン対象によって何を定義すべきかは変わるため、具体的すぎるフォーマットをそのまま流用するのは危険です。

プロフィールを埋めることに夢中になるのではなく、目的をはっきりさせ、関係がある情報だけを埋めていくことが重要です。

活用方法がわからず放置されるリスク

ユーザー中心デザインに関する名著に「ペルソナ作って、それからどうするの?」というタイトルの本があります。このことからもわかるように、ペルソナを作ったあとそのまま放置されてしまい、結局なんのために作ったのかわからなかった・・・という状況に陥ってしまうリスクもあります。

ペルソナはあくまで「ユーザー像を具体化する」ための中間成果物です。そのため、ペルソナ単体で課題が浮き彫りになったり、理想的な導線設計が可視化されたり、デザイン品質が劇的に向上したりすることはありません。ペルソナを作ることそのものよりもそこから何を見出し、次のステップにどう繋げるかが大事です。

具体的には以下のような意識を持つようにしましょう。

別のアウトプットと組み合わせる

ペルソナは「ユーザー像を具体化するもの」以上でも以下でもありませんが、ヒューリスティック評価やカスタマージャーニーマップと組み合わせると絶大な効果を発揮します。

ペルソナ単体で課題抽出や戦略設計を完結させる前提ではなく、必要に応じて別のアプローチと組み合わせることも考えましょう。

プロジェクトに意識的に登場させる

成果物のレビューで実際のユーザーの目線を持ちやすくなるのもペルソナのメリットですが、プロジェクト序盤に作成することが多いのもあって後半は存在を忘れられてしまうこともあります。

確実にペルソナを登場させるような仕組みづくりや意識づくりを行うようにしましょう。

制作会社の理解を得る

ペルソナをWeb担当者が作成して制作は外注する・・・という体制の場合、制作会社側にペルソナを活用を活用する知見がないと、インプットとして活用されないリスクもあります。

あらかじめペルソナ設計について説明し、制作会社とタッグを組んでペルソナをプロジェクトに活用できるような場を作ることが重要です。

まとめ

ペルソナ設計には、個人のバイアスを過度に反映してしまうリスクがあることも忘れてはなりません。しかし同時に、ユーザー視点に立ったWeb戦略やデザインを実現するうえで、非常に有効な手法でもあります。

大切なのは、ペルソナを絶対視するのではなく、そのリスクを理解したうえで、柔軟かつ適切に運用することです。ユーザー目線を見失わず、プロジェクト全体を前進させるための手段として、賢く活用していきましょう!

まずはご自身でペルソナ設計に取り組んでみたい方に向けて、パワーポイント形式のペルソナシートテンプレート(無料)をご用意しました。ぜひご活用ください。

(フリーメールや競合他社からのお申し込みには対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。)

マイクロウェーブクリエイティブでは、ペルソナ作成も含めた戦略設計からその戦略を踏まえた制作まで、総合的に支援しています。プロジェクトの目的や課題に応じて必要なアプローチを提示可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

この記事の著者

マイクロウェーブクリエイティブ UXグループ

成果を生むウェブサイトの基盤となる画面設計やUXデザインを担当するチームが、UI/UXや分析・戦略に関する情報を提供します。